Noi viviamo come se dovessimo vivere sempre, non riflettiamo mai che siamo esseri fragili.

Che cosa c’è dietro alla domanda:

“Chi siamo, da dove veniamo e perché ? ”

Premessa: perché ci siamo posti questa domanda ?

La classica domanda a cui cercano di rispondere le religioni e le filosofie è “chi siamo, da dove veniamo e perché”.

Un po’ meno scontato, ma a nostro avviso egualmente interessante, è invece chiedersi perché l’uomo senta la necessità di porsi questo quesito.

È vero che i filosofi, sono coloro i quali hanno fatto di questa indagine il perno dei propri studi e della propria riflessione teorica, ma secondo noi, il movente che li ha spinti in questa direzione non è soltanto quello intellettuale.

Pertanto, partendo dalla premessa che la “domanda delle domande”, ben prima di essere formulata da filosofi e teologi, è ragionevole ritenere che essa sia stata affrontata almeno una volta nella vita da chiunque sia in grado di intendere e volere, ci metteremo nei panni di chi, come noi, magari fin da ragazzi, ci siamo posti lo stesso interrogativo.

Osservare la questione da un altro punto di vista.

Come tutti gli esseri umani, secondo un’interpretazione psicologica, se accettiamo il presupposto della teoria freudiana così come viene enunciato nel libro intitolato “Al di là del principio del piacere”, due sarebbero gli istinti o le pulsioni, per lo più inconsci, che guidano il comportamento umano.

Il primo è la pulsione alla vita, il secondo la pulsione alla morte.

Diciamo subito che questi due termini non vanno presi alla lettera e quindi direttamente associati al significato che essi assumono nel linguaggio comune, in quanto Freud per elaborare questa teoria, si era ispirato al pensiero del filosofo ellenico Empedocle il quale, nella sua visione cosmologica prevedeva, oltre a quelle che lui definiva le 4 radici dell’esistenza, ovvero aria, acqua, terra e fuoco, anche l’esistenza di due poteri divini, ovvero “φιλότης/filotes- amicizia” e “νεῖκος/neikos – lite”.

In termini metaforici questi due termini condensavano su di loro due principi.

Filotes, il cui scopo era “fondere”, “riunire”, “attrarre” le 4 radici, mentre neikos, aveva la finalità di “allontanarli”, “dividerli” , “separarli”.

Trasponendo questi principi sul piano psicologico, potremmo dire che il primo rappresenterebbe, sempre usando una terminologia freudiana, la pulsione che spinge l’individuo a crescere, ad espandersi, ad avere sempre di più, a voler occupare spazi sempre maggiori, il secondo invece, a ritirarsi, a rinchiudersi in se stesso quando sopraggiungono eventi ritenuti ostili.

Gli stessi termini, secondo invece la terminologia usata da altre correnti di studiosi, sarebbero rispettivamente l’istinto di espansione ed l’istinto di conservazione.

La maggior parte delle teorie basate sull’osservazione dei fenomeni naturali, sull’analisi del comportamento sociale ed individuale, hanno preferito per dare maggior importanza e quindi a focalizzare studi ed analisi, intorno all’istinto di conservazione, che è quello che polarizza i sentimenti e quindi, le scelte che facciamo, quando la priorità del momento è quella di difenderci da un evento esterno percepito come pericoloso o frustrante.

Ma come sostiene lo psicanalista junghiano Louis Corman, ciascuno di noi è sottoposto ad entrambi le pulsioni, (tralasciamo in questo contesto per semplificazione e praticità che secondo lo psicoanalista Carl Jung, saremmo invece soggetti, ad un numero maggiore di “sollecitazioni inconsce ad agire” da lui definiti complessi) che prendono il sopravvento a seconda dei momenti.

Dell’istinto di conservazione si è detto e scritto molto, mentre di quello di espansione, se ne parla in riferimento a quegli aspetti legati alla vita adulta che sfociano nella spinta al possesso impulsivo di beni materiali, in ambito lavorativo a voler fare carriera a tutti i costi o nel come caso dei governanti del passato, ad ambire alla conquista territoriale mediante l’uso della forza.

L’istinto di espansione come pulsione primaria.

A noi interessa in particolare, soffermarci su quell’impulso che si manifesta fin dai primi giorni di vita e che orienta i comportamenti del neonato nei confronti dell’ambiente esterno con lo scopo di prenderne il possesso.

Ci riferiamo all’istinto primigenio, quello che spinge il bambino ad assimilare nel senso più ampio, ovvero a mangiare spinto oltre che dalla soddisfazione del “principio del piacere”, anche dal desiderio di apprendere per imitare e relazionarsi i suoi genitori, dette anche figure di riferimento e crescere, per migliorare le proprie le proprie capacità motorie in modo da “padroneggiare” l’ambiente che lo circonda.

Ma è dall’interazione e dal confronto con coloro che costituiscono il primo contatto con il mondo esterno, sia dal punto di vista materiale (i genitori si prendono cura di lui quando ha bisogno di sfamarsi, di muoversi o di cambiarsi), che emotivo (lo scopo di coloro che si prendono cura del neonato è quello di creargli un ambiente emotivamente il più possibile sereno) che egli sentirà di non essere più al centro della loro attenzione e quindi sperimenterà le prime frustrazioni.

Tutto ciò mette in discussione il cosiddetto “Es” o “Id”, ovvero, quella componente primitiva della personalità, che fino a qualche tempo prima gli forniva l’illusione, ogni qualvolta le richieste venivano prontamente esaudite, di essere onnipotente.

Ed è a questo impedimento alla manifestazione libera del proprio “Es”, che il piccolo reagisce in maniera per lo più elementare, ovvero facendo prevalere gli istinti primordiali che lo inducono ad esprimersi in maniera aggressiva e rabbiosa mediante pianti, urla, pugni stretti e vibranti e sguardi astiosi nei confronti dell’oggetto di amore/odio che non ha soddisfatto prontamente le sue pretese.

È la complessità della relazione che fa sorgere in lui la consapevolezza di non essere, come aveva ritenuto all’inizio, al centro di quel universo da dominare con la propria personalità e quindi, prende il sopravvento l’istinto di conservazione che lo guiderà verso comportamenti più maturi che tengano conto dell’esistenza di altre identità con le quali confrontarsi.

Solo in un secondo momento, grazie allo sviluppo ed all’affacciarsi delle capacità intellettive, prenderà piede in lui quella riflessione, che lo condurrà ad indagarsi sul perché soffre e quali possano esserne le vere cause, nella speranza che grazie alla loro conoscenza possa o prevenirle oppure mettere in atto comportamenti che hanno lo scopo di limitarne gli effetti.

È come se dalla presa di coscienza di non poter avere sotto controllo tutti gli aspetti della propria vita, sorgesse in lei o lui, la speranza o l’illusione, che la conoscenza la o lo possa preservare in futuro da ulteriori fonti di ansia o di dolore.

Come si manifesta l’istinto di conservazione ?

A questo punto l’individuo, di fronte al dilemma ontologico, mette in atto tre tipi di risposte.

Il primo modo, consiste nel attuare l’istinto di conservazione in senso stretto ovvero, ritraendosi completamente in sé stesso per tenere lontane quelle che sono ritenute le cause della sofferenza.

Questa strategia, per così dire rinunciataria, consiste o in quella che i filosofi epicurei definivano “l’atarassia”, ovvero nel ritrovare la pace interiore mediante l’uso di tecniche che portino alla liberazione dalle passioni, oppure far ricorso alla virtù degli stoici, la cosiddetta “apatia”, ovvero la qualità raggiunta dai saggi che consisteva nel ottenere il distacco dai patimenti della vita.

Oppure infine, perseguendo una vita virtuosa con l’aiuto della “catarsi”, ovvero mediante la pratica di riti purificatori che liberano dal dolore interiore, accedendo a riti o pratiche di meditazione che permettono di riacquisire l’equilibrio o la pace interiore messe in discussione dai contrasti o dagli accadimenti della vita.

Ma esiste una seconda reazione, tipica invece di coloro che di fronte a limiti ed ostacoli, si prodigano in una ricerca intellettuale, che consiste nel porsi domande intorno al senso ultimo dell’esistenza partendo dal presupposto, che dalla scoperta della causa prima, si possa dare un senso alla sofferenza e quindi alleviarla.

Questo è il percorso delle filosofie e dei filosofi, i quali sono alla ricerca di modelli che cercano di fornire un senso all’esistenza.

Ma esiste anche una terza alternativa.

Stiamo parlando delle religioni, che forniscono una dottrina che attribuisca un significato all’esistenza ed alla sofferenza, partendo da assiomi non necessariamente dimostrabili, così come vengono intesi dall’uomo del XXI secolo, ma ipotizzando l’esistenza di uno o più creatori ritenuti i motori primi e la causa sia di un mondo immanente che di uno materiale.

Secondo questa visione, sarebbe compito della religione, la cui missione in senso etimologico consisterebbe nel “ricollegare “(dal latino “re-ligere”) l’uomo al cielo, fornire un senso escatologico all’esistenza ed alle sofferenze umane.

Osserviamo che seppure queste ultime due strade pur condividendo la medesima domanda, ovvero “soffro , ma allora, perché soffro?”, in realtà propongono due soluzioni divergenti.

Infatti, mentre per la filosofia il dibattito intorno alla ricerca del senso dell’esistenza è fluido, in continua evoluzione e nessuna risposta è mai definitiva, nel caso delle religioni il dibattito è possibile solo nella misura in cui non si entri in contrasto con i dogmi o la rivelazione.

Il senso dietro alla ricerca del fine ultimo.

Desideriamo concludere questa breve riflessione, rimarcando che in accordo con l’ipotesi da noi formulate, al di là delle risposte che il singolo, che si tratti di un intellettuale, di un teologo o di una persona comune, cerchi di darsi, essi sono accomunati da una pulsione, una spinta od una motivazione, che prima di essere intellettuale o spirituale, proviene una necessità interiore e quindi psicologica, di placare l’incertezza del vivere e sperimentare le proprie fragilità soprattutto quando si tratta di affermare se stessi o quando ci troviamo in competizione con gli altri.

Pertanto, a nostro avviso, è dalla reazione alla fragilità umana, quello che abbiamo chiamato istinto di conservazione e non, dall’ambizione dell’intelletto umano, in altre parole dall’istinto di espansione, che nasce il bisogno di cercare una risposta intorno al fine ultimo della vita.

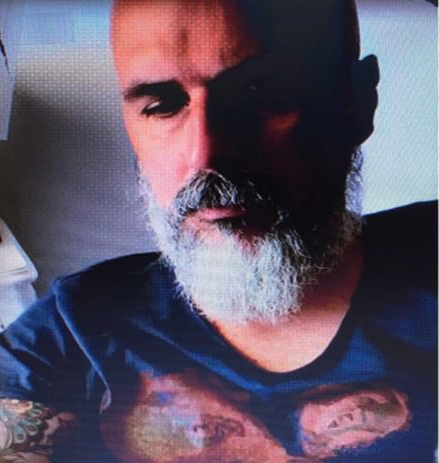

Appassionato fin da ragazzo di fisica nucleare, elettronica e computer, entrato nel mondo del lavoro scopre che la sfera emozionale è importante tanto quanto quella razionale.

Ricoprendo all’interno delle aziende ruoli di sempre maggior responsabilità, osserva che per avere successo, oltre ad investire in ricerca e sviluppo ed in strumenti di marketing innovativi, le organizzazioni non possono prescindere dal fatto che le emozioni giochino un ruolo determinante tra i fattori critici di successo.

Grazie ai libri del Prof. Giampiero Quaglino, viene a conoscenza delle più moderne teorie sulla leadership ed in particolare quelle del docente dell’Insead, Manfred Kets de Vries, con cui condivide la visione secondo la quale non esistono modelli di leadership vincenti, ma solo relazioni efficaci tra gli individui.

Nel 2014 la rivista “Nuova Atletica”, organo ufficiale della Federazione Italiana Di Atletica Leggera, gli commissiona una serie di contributi sulla leadership per allenatori professionisti, coerente con le teorie che quotidianamente cerca di mettere in pratica sul lavoro.

Appassionato anche di filosofia, va alla ricerca instancabile di un modello che metta al centro l’individuo e ne rispetti l’unicità ma che al contempo, sia riconducibile a dei principi da cui cui tutto “principia”, convinto che la cultura e la superspecializzazione della scienza e della tecnologia moderna, conduca ad un inevitabile frammentazione dell’Io.

Ritiene di aver trovato ciò che cercava, riscoprendo la filosofia platonica e di Plotino e nella rilettura dei miti greci attraverso le lenti della psicologia archetipica introdotta dallo psicoanalista junghiano James Hillmann assieme ad i contributi dei filosofi E. Casey, L. Corman e dell’antropologo J.P. Vernant.

Pubblica con cadenza mensile sul magazine “karmanews.it” articoli che reinterpretano i miti dell’antica Grecia in chiave psicoanalitica, ritenendoli una metafora dei travagli dell’anima che, mediante l’uso di immagini e di racconti fantastici, si rivolgono direttamente al cuore e quindi all’inconscio.