Un racconto di Ludo D.

Esiste una sottilissima linea tra avere rispetto per sé stessi e vivere unicamente per sé stessi. Tra il voler migliorarsi e l’essere avidi. Tra l’indirizzare e il manipolare. Tra il proteggersi e il nascondersi. Tra l’esigenza di soffrire e il masochismo.

Tra l’amore e la dipendenza.

Esiste una linea ancor più sottile tra un bivio ed una scelta.

Sono tutti sottilissimi confini che non andrebbero mai oltrepassati ed io li avevo a volte per scelta a volte per casualità valicati tutti.

Sono Luna e ho 36 anni. Di cui 7 vissuti a Londra, da dove ho portato a casa qua e là qualche errore nella costruzione e, a volte, nella forma italiana. Ogni viaggio ha la sua valigia che, puntualmente, quando ritorni è un po’ più piena.

Non sono una persona speciale, ma ho quel super potere che hanno tutte quelle persone che amano attraversare le frontiere. Ci passano attraverso come quando i fantasmi passano attraverso le porte. Lo fanno e nessuno si accorge che ci sono passati. Senti un soffio e poi non lo senti più.

Avevo un passaporto con pochissimi timbri, non ero una viaggiatrice incallita forse perché ogni paese era diventato casa per un po’ o forse perché quelle poche testimonianze di passaggio erano la prova certa che mi ero mescolata con la “popolazione locale”.

I viaggi per me non erano mai stati dei veri spostamenti di quelli transoceanici, ma piuttosto uno stare. Non c’è bisogno di allontanarsi troppo per visitare posti nuovi.

Amore e dipendenza. Casa.

Mi capitava spesso di perdermi nei miei pensieri, e di divagare con la mente alla ricerca di un passato sepolto, in ricordi, profumi e sensazioni, accantonati in un angolo di un cassetto che avevo riposto ed abbandonato tra polvere e cartacce, con la speranza di non dover mai più riaprirlo e riviverlo.

Altre volte si faceva più forte e viva la necessità di toccare, riscoprire e rivivere quel che era stato, nonostante il timore che la sofferenza fosse più forte che mai.

Mi resi conto che il momento di intraprendere il viaggio era arrivato e che sebbene mi fossi illusa di poter continuare a ritardarlo ancora e ancora, non era più possibile farlo.

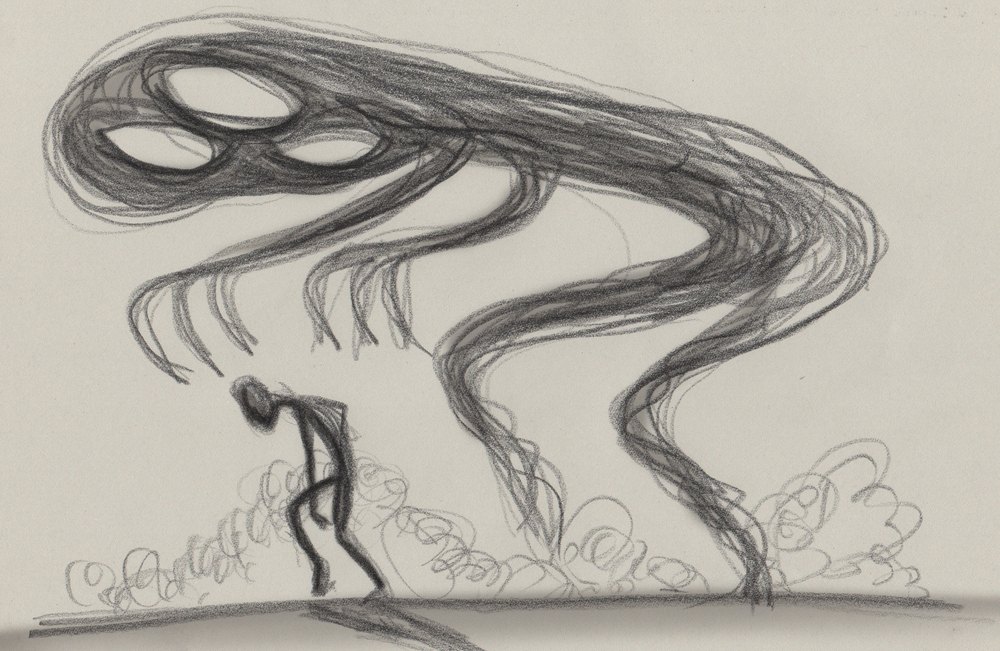

Mi rincorreva come un’ombra, attento ad ogni mio passo e ad ogni mio cambio di strada o direzione.

Mi obbligava ad inciampare come quando da bambino cerchi di scappare e ti si slacciano le scarpe e perdi tempo a rifare il nodo.

Ebbene: da dove dovevo ripartire, qual era l’inizio di tutto?

Lo trovai e lo persi continuamente, per poi riscoprirlo in punto del tutto differente da quello che avevo trovato in precedenza.

Tentai di chiudere gli occhi e di visualizzare quel che restava.

Li riaprii come se non lo facessi da tempo, perché mi ero dimenticata quale fosse la sensazione di un risveglio improvviso in piena notte.

Sveglia, sudata e affaticata mi lasciai portare dove molti non vogliono andare.

Una stanza che puzzava di prigione. Le gambe semiaperte e appoggiate sul pavimento gelido, gli occhi fissi nel vuoto.

Ero seduta lì e ci rimasi per un bel po’.

Mi diedero un foglio ed un pennarello, quelli neri con la punta doppia. Disegnai un imbuto.

L’imbuto da cui mi sentivo risucchiata e da cui non riuscivo ad uscire nemmeno liquefatta o trasformata in polvere. Sarei rimasta esattamente dov’ero.

Avevo una fottutissima paura.

Il corpo, oramai reso irriconoscibile dalla malattia, non era più il mio.

Tutto scorreva troppo velocemente intorno a me e il mio tempo stava per finire.

Ossa e sottilissimi strati di pelle avevano ora lasciato posto a spessi e dolorosi ammassi di grasso.

Ebbene, la vita mi diede ciò che avevo chiesto: un lungo viaggio che a volte sembrava dare una risposta alle mie tante domande, altre sembrava portarmi in tutt’altra direzione. Negandomi ciò che pochi attimi prima mi aveva concesso: la speranza.

Piccole cicatrici da cui ancora sgorgava vivo e pulsante il sangue che aveva un tanfo così forte di vita e di morte.

Sapevo benissimo che la strada non sarebbe stata lineare, che ogni mio sforzo non sarebbe stato ricompensato in automatico. Lo avevo messo in preventivo.

Sono nata a Napoli il 13 di giugno 1984 e ho sempre saputo di avere la tendenza a sviluppare dipendenze. La cosa più straordinaria è che ne sono sempre andata fiera, perché mi piace l’idea di appartenere a qualcosa anche di malsano.

L’amore, l’abnegazione…la necessità di soddisfare i bisogni altrui, mi trascinavano nella continua ricerca di tante piccole manie da cui non riuscivo a slegarmi.

Sono cresciuta in una bellissima casa con il parquet lucido, mobili pregiati e tanti ninnoli che mia madre collezionava con l’innato gusto che il nonno le aveva tramandato.

Tutto era perfetto, tutto al posto giusto.

I quadri ai muri erano centrati e perfettamente distanziati, come anche l’amore era centrato e perfettamente distanziato.

Lo era così tanto che non riuscivo ad avvicinarmici. Come a quel bellissimo mobile bull che troneggiava fiero ed immobile nel nostro salotto, circondato dai suoi fedelissimi divani angolari finemente tappezzati di seta.

Ero una bambina felice per quanto una bambina affamata può esserlo.

Decisi, quindi, che prendermi cura dei miei genitori era la strada giusta per sopperire alla fame.

La notte mi appostavo fuori alla camera dei miei genitori per controllare che non nessuno lasciasse il suo posto e ripetevo quasi come un’autistica la stessa frase: “Siete svegli?”

Era una cantilena che doveva infastidirli così tanto da farli smettere di litigare per tornare a dormire.

L’indomani avrei trovato tutto come doveva essere: le camicie di papà (che mettevo come vestiti) mi avrebbero trasmesso quel senso di ammirazione e pace che solo un profumo da uomo può dare. La mamma, ancora mezza addormentata, si sarebbe presa il solito bacio del buongiorno da papà.

Sarebbe andata in cucina a bere il caffè e papà si sarebbe preparato per andare al lavoro con il suo completo blu fatto su misura.

Crescevo nonostante i miei sforzi, ma il mobile bull rimaneva sempre immobile. E quindi decisi, nonostante fossi ancora una bambina, che la scelta più intelligente sarebbe stata quella di spostarmi io e trovare un modo per aggirare tutta quella staticità.

Ecco che trovai il mio migliore amico: il cibo.

Ore ed ore a cucinare a memorizzare tutte le ricette che avrei poi preparato per i miei genitori, senza mai assaggiare.

L’immaginazione è quasi sempre meglio della realtà!

Cucinavo, contavo e ricontavo grammi e calorie di cose che forse non avrei neanche osato guardare.

Di lì a poco il resto della mia vita fu accompagnato dalla fame, dal dolore e dall’ autodistruzione.

Il Natale, così come tutte le festività, era una prova difficilissima. Quindici persone intorno al tavolo, leccornie di ogni tipo e io che cercavo di capire se e come potessi concedermi qualche sorta di gratificazione e (soprattutto) come poi avrei dovuto fare per eliminare ogni sensazione di piacere.

Passavo le ore nel bagno chiusa a chiave, accovacciata vicino alla tazza.

Il resto del tempo lo passavo a vivisezionare tutto quello che accadeva intorno.

Le nocche delle dita lacerate dalla pressione dei denti sulla pelle, la gola con quel sapore amaro di vomito che era diventato il mio unico modo di espiare qualche colpa e di celebrare qualche vittoria.

La mia bellissima casa così lucida e rifinita, i lunghi e folti capelli di mia madre, l’eleganza di pensiero di mio padre erano un’eredità che avevo acquisito senza nessun merito.

Mi è stato insegnato che i doni bisogna meritarseli.

L’esigenza di soffrire: Luna.

Avevo anticipato che non sono mai stata una grande viaggiatrice e che non sono una collezionista di timbri né tantomeno di foto.

Non mi è mai piaciuta l’idea che si debba fotografare qualcosa per ricordarlo.

Sarà che sono sempre stata così attenta che difficilmente qualcosa mi sfuggiva, anche se sarebbe stato decisamente meglio il contrario.

Non sono neanche mai stata una collezionista di persone.

Mi piace pensare che chi per sbaglio inciampa nella mia vita abbia, in fondo, bisogno di me.

Essere specchio è un compito difficile. Riflettere un’immagine nella sua interezza, bellezza o mostruosità, è qualcosa che mi ha fatto sempre un po’ paura, ma a cui non sono mai riuscita a rinunciare.

Avevo solo 10 anni quando iniziai a guardare il mondo in bianco e nero. Un po’ come gli animali che non vedono i colori o le sfumature e possono esprimersi solo in due modi: con tristezza o esaltazione.

Per le bestie non ci sono le sfumature.

Le vedi inebriate da una sensazione di invincibilità, esaltazione allo stato puro o con occhi tristi e pieni di rassegnazione dilagante, mendicanti di carezze e attenzioni.

Ero come loro. Lacerata dalla mia ambivalenza. Ho sempre sentito la felicità come qualcosa di assoluto così come la tristezza.

Questa ero io: bestia.

Selvaggia e coraggiosa, mi sembrava di aver già vissuto troppe vite.

Avevo l’espressione di chi non si sarebbe mai accontentato della prima stesura di una storia, della prima versione dei fatti, di una sola faccia della medaglia.

Viaggiavo in mille posti e restavo in quella terra di nessuno che è confine.

Fosse stato solo quello avrei anche potuto recitare una parte, ma la bestia era un’altra e mi riconcorreva da tempo.

Conosceva le mie abitudini, i miei posti del cuore. Mi osservava attentamente e aspettava il momento in cui (come spesso facevo), avrei attraversato uno dei tanti “paesi” che mi ero proposta di visitare.

Sarebbe stato solo questione di tempo. Mi avrebbe azzannto alla gola, dritta alla carotide ma senza stringer troppo perché il suo intento era quello di avermi per sempre, non di metter fine alla mia vita.

Crescendo capii che io e la “bestia” avremmo viaggiato insieme, zaino in spalla, trekking dopo trekking, distese di verde, prati all’inglese, barche sole in mezzo al mare e soprattutto labirinti di foreste.

Sono sua e lo sarò per sempre.

In fondo non mi dispiace affatto. Grazie alle sue continue interruzioni, agli incidenti di percorso, alle occasioni mai sprecate, sono cresciuta come volevo: attaccata alla vita, alla sua bellezza e crudeltà.

Eccomi qua. Luna, 36 anni, niente di speciale.

Proteggersi e nascondersi

Era il 2002 quando decisi che avevo bisogno di aiuto.

Ho sofferto di disturbi alimentari per 12 anni. Ricordo chiaramente quella sensazione di non potere, non dovere, non deludere, non assaporare, non meritare. Era tutto un “non”, ma ricordo con ancora più chiarezza il sentire tutto un po’ di più, il vedere un po’ di più, l’amare un po’ di più.

Mi nascondevo con la scusa di proteggermi che, alla lunga, fu la mia condanna.

Ricordo esattamente quando decisi che il gioco aveva bisogno di qualche spettatore.

Fu una sera in cui, dopo aver espiato le mie colpe in bagno, decisi di lasciare la porta aperta.

Dovevano trovarmi, qualcuno doveva aprire quella cazzo di porta.

Avevo smesso di giocare a nascondino e volevo finalmente proteggermi.

Iniziai a correre in pigiama verso il salotto, accesi tutte le luci e mi rannicchiai sul divano vicino al bellissimo mobile bull che mi sorrideva come a dirmi “lo sai che da qui non mi sposto”.

Nessuno capì cosa avessi, ma abbracciata al collo di mio padre dissi solo: “Non ce la faccio più, ho bisogno di aiuto, qualcuno mi aiuti. “

C’erano giorni in cui mi grattavo così forte la testa che sanguinavo per giorni e, per rimarginare le ferite, ci buttavo su una polvere cicatrizzante bianca che sembrava borotalco ma bruciava come i miei pensieri.

Decidemmo che dovevo farmi visitare da una super psicologa con anni e anni di esperienza.

Ricordo con esattezza l’entrata del palazzo: un edificio della nobiltà napoletana con un cortile spazioso che affacciava su un bellissimo giardino. Papà mi aspettò giù.

Una donna magra, austera, vestita di grigio mi aprì la porta del suo elegante appartamento.

Mi sedetti su una poltrona e lei di fronte a me. Fu l’ultima volta che ci sedemmo così una di fronte all’altra.

Scriveva su un taccuino, mi faceva poche domande a cui io rispondevo con pochissime parole. Annotava tutto, anche i miei silenzi.

Non ho mai pensato che qualcuno potesse salvarmi e, sinceramente, non avrei mai permesso a nessuno di farlo. Era una partita che stavo giocando da sola e con me stessa.

Accanto a me restavano solo brandelli.

Brandelli di ricordi, di vita non vissuta, brandelli di cibo e vestiti. Mi bastavano.

Quanto avrei potuto resistere, quanto potevo tirare quella sottilissima corda, per quanto avrei potuto contenere tutto quel dolore?

Quanta rabbia poteva implodere dentro di me?

Per quanti anni il mio corpo-macchina sarebbe stato in grado di reggere quello che gli stavo facendo?

E, soprattutto, fino a dove potevo spingermi?

La risposta furono 12 lunghissimi anni di dottori, psicologi, nutrizionisti, viaggi all’estero, centri di riabilitazione; ma anche di alcuni angeli custodi che resteranno per sempre la più bella e pura forma d’amore che potrò mai sperimentare.

Fui ricoverata due volte, fui anche avvisata (molto più di due volte) che oramai il corpo non reggeva più.

Mia mamma, ogni tanto, entrava in camera da letto e mi passava una mano sulla bocca per vedere se respirassi ancora o no.

Le ossa del sedere erano così sporgenti da obbligarmi a usare un ciambellone per evitare le piaghe da decubito.

Le caviglie spesso si piegavano impedendomi di camminare ma io rifiutavo fino all’ultimo grammo di cibo che abitava ingiustamente il mio corpo e continuavo passo dopo passo la mia marcia punitiva.

Avevo in testa un gran casino.

Volevo farla finita. Un paio di volte ci provai con scarsi risultati: la varechina non funzionò e nemmeno i diuretici ed i lassativi.

Entravo sempre nella stessa farmacia e chiedevo del Lasix. “E’ per lei, signorina?” “No è per mio nonno diabetico”. Stessa farmacia, stessa scusa. Sempre più occhiaie e sempre più spettro.

Avevo anche l’abitudine di masticare e sputare il cibo nella pattumiera.

La notte mi svegliavo e rovistavo per recuperare il cibo che avevo sputato poco prima. Avevo una gran fame.

Sentivo sempre una voce dalla regia: sussurrare:” Lascia perdere il cestino dei rifiuti per stasera, non rovistarci dentro. L’ho svuotato.

Domani lo troverai di nuovo pieno. Almeno per stasera non metterci le mani dentro. È vuoto”. Ma io, testarda, non ci ho mai rinunciato.

Ed ancora aggiungeva: “Ti lascio perché ci rincontreremo stasera o domani. Forse è meglio vederci domani che stasera non ti vedo in forma” Una condanna, o una promessa? Non era così importante.

Le parole erano vomitate, riciclate. L’amore era ritagliato.

Soffrivo come un cane e volevo punirmi di sentire tutto quel dolore.

Le ore passavano lente, talmente lente che l’unica cosa che mi restava da fare era contare le righe del parato della mia camera da letto.

Escogitavo piani di fuga da me stessa e, non trovandone nessuno, mi seppellivo nel silenzio.

Per due anni smisi di parlare.

Mi stavo scavando una fossa così profonda che nessuno mi avrebbe mai più trovato.

Il limite non era più limite e il confine tra il dolore e l’autolesionismo lo avevo valicato da un pezzo.

Mi avvolgevo nuda nelle lenzuola pulite che profumavano di speranza. Seduta sul ciglio del balcone in quelle bianchissime lenzuola. Rimanevo lì, con il vento in faccia, per più di un’ora, guardando una strada gremita di gente.

Vivevano, ridevano, piangevano. Le strade di quartiere sono meravigliose da “vivere”, io però volevo solo sporgermi un po’ di più e mettere fine a tutti quei pensieri che si intrecciavano senza una via di soluzione

Una mattina qualcosa cambiò. Dissi solamente: “voglio andare a tagliare i capelli, mi accompagni papà?”

Avevo deciso di tornare a vivere.

Un profumo di orchidea che fuorusciva dalla scatola dei biscotti fu uno dei presunti segni che forse non era ancora tutto perduto.

Chiudo questo capitolo ricordando le orchidee e la gente che parla ad alta voce. Quella he dà fastidio agli altri, come me. Perché le lenzuola con cui tentavo di nascondermi ora le metto a prendere aria e profumano sempre di nuovo.

Le relazioni

Tra un viaggio e l’altro incontrai anche gli uomini. Alcuni mi hanno spezzato, altri avevo deciso di salvarli e altri li volevo scomporre e ricostruire.

“Accese una sigaretta e la lasciò bruciare in una tazza da caffè che usava come posacenere fino a quando non si spense.

Aveva l’aria disinteressata e lo sguardo fisso, le gambe incrociate su di un tavolo e le dita ingiallite dalla nicotina.

Lo guardai e capii immediatamente che non era uno sconosciuto.

Lo riconobbi.

Accennai un sorriso sperando che anche lui mi riconoscesse ma non fu così, non lo fece mai.

Ed è così che rimase per sempre uno sconosciuto.”

Un fiore sa di essere un fiore, così come una persona senza una gamba sa di averla persa. Io non ho mai capito cosa fossi e cosa mi mancasse.

Ho sempre pensato di essere un problema che va risolto in un modo o in un altro.

Il mio rapporto con gli uomini è sempre stato complicato non tanto perché mi sia mai aspettata molto, ma perché non mi sono mai aspettata nulla. Qualcosa di riciclato e ritagliato da un abito vecchio era più che sufficiente.

Resistere alle mancanze, alle manipolazioni fisiche e psicologiche, resistere alla privazione, resistere alle assenze è sempre stato il perimetro in cui mi sono mossa con naturalezza fin da bambina.

Il perimetro che ci hanno insegnato a costruire a scuola in matematica, è uno spazio circoscritto e ben delineato all’interno del quale c’è possibilità di calcolo precisa. Le variabili X, Y e Z sono tantissime ma non infinite.

L’equazione matematica ci permette di calcolarne anche la sua più piccola parte ma non possiamo fuoriuscirne. Nella vita invece ogni perimetro può e deve essere ridisegnato.

Ho ridisegnato infiniti perimetri che mi ero costruita da sola, con la speranza di ritagliarmi un posticino dove poter essere me stessa con qualcuno, chiunque fosse.

Imparai a concedermi spazi aridi e senza linee definite dai quali è facile sia scappare che restarci incastrati.

Ci fu il primo che mi buttò a forza fuori dall’auto, quello che aveva problemi di droga e con cui pensavo di poter condividere la mia necessità di farmi del male, quello per cui ho sfidato la mia famiglia e che era così fragile da aver bisogno di me per tutto, quello che era il miglior “partito d’Italia”, ma mi usava come discarica emotiva e quello di quasi vent’anni più grande di me che aveva fascino ma nessuna sostanza e che mi ha fatto in mille pezzi.

Massimo aveva 36 anni, io 16. Mi venne a prendere a casa di una mia compagna di classe e mi portò a casa sua, dove diventai un’adulta. Scoprii successivamente che era un uomo violento rinchiuso nella sua bellissima villa con giardino.

Una volta mi chiuse il braccio nel portello della macchina e mise in moto. Il braccio rimase fuori per qualche metro.

Amedeo era un ragazzo di buona famiglia. Mia madre era contentissima, i suoi genitori mi adoravano così come la sorella, che diventò un’amica vera. Era depresso e mi costringeva a comprargli la droga nei quartieri spagnoli altrimenti non mi parlava per giorni e mi massacrava con insulti e crisi isteriche.

Nick era ricco da far schifo ma pieno di problemi. Uno che, se non avesse avuto il cognome che portava, non avrebbe combinato mai nulla. Si “travestiva “da guerriero e per sopperire al senso d’inadeguatezza, aveva deciso di vivere secondo un codice di lealtà e compassione, a lui del tutto sconosciuto.

Ho anche convissuto a Londra per 6 anni. Una relazione lunga e dolorosa (interraziale, credo si dica così) dove avevo il compito di prendermi carico di tutto: dalle bollette ai mille tradimenti ad una famiglia che, per il colore della mia pelle bianca, non mi ha mai accettato. Esiste il razzismo anche al contrario. Ricordo di essere andata in quella casa di famiglia con regali e sorrisi, ma le porte delle camere da letto restavano sempre chiuse ed io sempre sola in cucina a giocare con i bambini.

Stefano faceva l’elettricista o il petroliere; questo dipendeva dalla situazione. Un uomo di 18 anni più grande di me che mi ha spezzettato e vomitato nella solita pattumiera.

C’era complicità, notti a parlare di vita e di esperienze che ci hanno cambiato. Una moglie trofeo da esibire e un mondo costruito ad hoc per reggere una parvenza di solidità e perfezione che nulla aveva a che fare con la realtà.

La sera si usciva. Mi dovevo vestire come una prostituta, ci guardavamo negli occhi mentre lui possedeva un’altra ed anche più di una. Era, a detta sua, una cosa speciale che ci univa e ci avrebbe unito per sempre.

Thelma e Louise, Bonnie and Clyde pronti ad una nuova avventura fino alla fine della notte. Perché se per me quella era vita, per lui era una notte e poi un’altra ancora.

Bellissimi ristoranti e io che mi ostinavo a fargli dei regali per farlo sentire amato nonostante non ne avesse assoluto bisogno. Ero una fonte di energia. Bella e torbida allo stesso tempo, ma sincera.

Ho creduto che anche lui, come gli altri, avesse bisogno di me per riscoprire se stesso ed imparare a guardarsi allo specchio come meritevole d’amore e di accettazione.

Nonostante tutti i miei sforzi, anche lui rimase uno sconosciuto. Non mi sorrise mai e non imparò a farlo. Non ne aveva mai avuto intenzione.

Resistere, resistere e ancora resistere. Dovevo resistere e provare a me stessa che resistevo.

Sono nell’angolo del ring, il paradenti è andato, ma ti prego: sferra l’ultimo colpo. Non ci sarà mai il KO.

Il Piacere

“Sempre lei Luna. Luna che si nasconde, luna che si mostra solo per metà. Luna che non chiede quando svelarsi e quando celarsi. A volte i paesaggi migliori sono quelli che nessuno riesce a vedere così come le lune quelle piene e quelle sbeccate.”

Sono dipendente dalle dipendenze e questo è un fatto, così come è un fatto che questo mi piaccia.

Ho sempre avuto l’esigenza di andare fino in fondo, sempre più in fondo alle cose, alle perversioni, alle ossessioni e a me stessa.

I grovigli dell’anima che a tanti spaventano, per me sono l’unica benzina possibile.

Ho usato ed abusato il mio corpo in tutte le forme e modi possibili, passando da un cumulo di ossa ad un ammasso di strati di grasso posticci e imparando, in seguito, a ostentarlo per dare piacere.

Entrare in una stanza e sentirsi come un pezzo di carne da masticare, ha sopperito all’esigenza di controllo che prima esercitavo con il cibo.

Ho conosciuto il sesso all’età di 14 anni, piccola e già affamata.

All’età di 17 mi svendevo in qualche locale al primo cretino di turno che mi sembrava essere sufficientemente vuoto da poter contenere tutta la densità che già mi portavo dentro.

Una sera, d’estate, mi ritrovai risucchiata da un divano e da una bocca sudata che puzzava di un misto di birra ed erba. Non riuscii a liberarmene e non volevo. Salimmo in terrazza e ci rimanemmo per un’ora.

Tornai a casa e mi sedetti fuori, sulla sedia a dondolo di vimini del balcone, con le cuffie nelle orecchie. Sfilai i tacchi e scoppiai a piangere. Lo facevo praticamente tutte le sere. Mi volevo riempire. Volevo sentire tutto su di me: le mani, la bocca e soprattutto la rabbia.

Non ho mai creduto di essere l’unica a sentirsi vuota e furiosa. Né ho mai creduto che gli “altri” (i “normali”) avessero trovato la loro “dimensione interiore”.

Fu un’estate particolare, quella. Ero finalmente come tutte le mie coetanee: svestita quanto basta, leggera quanto basta e facevo sesso con chiunque quanto basta. Ero una di loro, ma segretamente mi allontanavo sempre più da me stessa. Iniziai a tirare la corda ma, purtroppo, all’altro capo c’ero sempre io che conoscevo il gioco e sapevo strattonare quando dovevo e allentare un po’ quando c’era troppa tensione. Un tiro alla fune in tensione perfetta.

La partita doveva andare avanti all’infinito.

Dopo quell’estate, mi ammalai e non ci fu più il sesso, solo un vero e proprio blackout.

La lampadina si fulminò definitivamente e decisi di cambiarla solo dopo molti anni.

Usiamo tutti il nostro corpo per dare un messaggio all’altro o per sentire un po’ meglio noi stessi, per viverci un po’ di più e per superare qualche limite e paura.

Ho capito crescendo che il sesso può essere un modo di comunicare molto diretto e crudele ma soprattutto fonte di piacere, uno scambio di energia, di passato e presente. L’ho provato e sperimentato in ogni sua forma. A volte è stato occasionale, altre volte svilente. Altre ancora mi ha fatto conoscere il mio partner e le sue ossessioni, paure e manie. Ed anche le mie. Non ho mai avuto tabù. D’altronde, quando scendi all’inferno, il paradiso non è più così attraente. I santi non mi sono mai piaciuti così come le santificazioni.

Si può essere sé stessi nella propria interezza lasciando andare il proprio corpo al piacere, qualunque esso sia e come meglio si crede.

L’amore per sé stessi è parte integrante di questo percorso di accettazione che passa, è passato e passerà dal galleggiare, annaspare e dimenarsi in acque profonde.

E mentre prima entravo nella stanza facendomi scegliere come un agnellino pronto ad essere sacrificato, ora (sempre con qualche difficoltà) provo ad entrare nella stessa stanza lasciando una scia di buon profumo e una striscia di rossetto.

Il mio vissuto e tutta quella densità che prima mi faceva sentire pesante, ora me la porto dietro come un vestito di quelli trasparenti, misteriosi.

Le fughe

Ed ecco la solita voce dalla regia incalzare

“Cara,

Mi auguro che tu ricordi le nostre passeggiate insieme. Quando mi chiedevi di stringerti la mano e, con quelle piccole dita, afferravi la carne che scivolava via come unta d’olio.

Sai, io non ti ho mai voluto bene ma neanche ti ho odiato, non ti ho mai amata ma neppure mi sarei permessa di lasciarti. Cosa ne sarebbe stato delle nostre passeggiate, dei bagnetti senza sapone profumato, delle case delle Barbie che non ti sono mai piaciute?

Ti scrivo ora per dirti che mi manchi un po’. Non ti ho mai persa di vista e non potrei mai dimenticarti.

L’hai capito che non si chiede permesso per un caffè? Hai capito che non si ringrazia sempre e comunque? Hai capito che, se cercano di stuprarti la vita, non devi ringraziare?”

Chi conosce Napoli sa che si mangia benissimo. Ad ogni angolo, in ogni piccolo vicoletto trovi una pizza a portafoglio, un crocchè o una buonissima pasticceria.

Le sfogliatelle calde, le pizze che strabordavano di pomodoro e mozzarella filante erano per me un luogo di culto.

La sera scappavo dalla porta blindata di casa. Pesavo solo 34 kg ed era facile nascondermi nei vestiti. Tuta di 3 taglie più grande cappello con visiera ed ero pronta per scappare.

Facevo bottino di tutto il cibo possibile, mi sedevo su uno scalino vicino al museo in mezzo agli extracomunitari e iniziavo a trangugiare tutto quello che avevo comprato. Intorno a me un cimitero di cartacce sporche, avanzi e vomito.

Mi schiaffeggiavo come per prendere coscienza di me stessa, abbassavo la visiera del mio berretto, sguardo fisso al pavimento e ritornavo verso casa.

Negli anni ho sempre avuto la stessa fame. Fame di vita e soprattutto di verità. E’ così che l’anoressia, gli amori malati e il masochismo sono diventati amici inseparabili. Insostituibili.

Tuttavia, ho imparato, con il tempo, che mi è concesso godere di qualcosa di buono, che abbia sapore, odore e consistenza

La famiglia

Sono figlia unica. In casa siamo sempre stati solo noi tre anche se, a dir la verità, è sempre stata molto più affollata.

Mia madre è cresciuta in una famiglia numerosa (due fratelli ed una sorella), tanto unita da farti sentire a volte isolata, altre volte risucchiata.

Vivevamo tutti nello stesso palazzo. Il nonno materno aveva comprato, con tanti sacrifici, 4 appartamenti per ciascun figlio.

Credo che mia madre, ad un certo punto, abbia dimenticato di aver creato un proprio microcosmo che, quindi, si reggeva in piedi solo sulle nuvole.

Spesso, nel periodo in cui soffrivo di anoressia, le ricordavo “siamo noi la tua famiglia: io e papà!”. Una donna buona ma piena d’insicurezze, che non ha mai imparato a sganciarsi da tutta una serie di dinamiche distruttive che, anche se non lo ha mai ammesso, le hanno provocato molta sofferenza.

Le ho sempre voluto bene anche se ho nutrito tanta rabbia. Come me anche lei aveva avuto difficoltà a guadagnarsi uno spazio nella sua affollata casa e per questo se lo era preso tutto nella nostra. L’ho protetta ed odiata allo stesso tempo, sentivo la sua sofferenza, il senso d’inadeguatezza verso se stessa come se fosse un po’ anche il mio.

Perfetta per chiunque fosse “normale”, ma non per me.

Ho capito negli anni che due persone affamate non possono prestarsi del cibo, ma devo imparare a starsi accanto senza rubarne l’una all’altra. La nostra comunicazione è sempre stata interrotta da questa avidità di attenzione, tempo e spazio che mi relegò, per forza di cose, in un angolo che scelsi con cura.

Mamma si occupava di mia nonna che non è mai cresciuta. Papà si occupava di mamma, che richiedeva “l’assoluto tutto”. E io mi occupavo di loro. Un vaso rovesciato da cui l’acqua cadeva sempre ed inevitabilmente sul tavolo: una disgrazia.

La nonna è sempre stata abituata ad avere qualcuno che si occupasse di lei anche quando era giovane e mamma, la primogenita, l’ha sempre dovuta accudire e custodire come se fosse una bambina.

Avevamo un citofono interno tra le due case. Noi abitavamo al quarto piano e i nonni al sesto. Ogni giorno, al ritorno da scuola, andavo in camera mia e trovavo puntualmente mia nonna che dormiva nel mio letto e quindi mi rifugiavo in qualche altra stanza.

Anche d’estate era la stessa cosa: vivevamo tutti insieme e fino all’età di 15 anni, la mia camera da letto fu il soggiorno.

È assurdo pensare che in 180 mq di casa, non sapessi dove stare e che, nonostante avessi una stanza mia, non potessi chiudermici dentro. Tutti avevano un posto a disposizione tranne me.

Dicono che io e papà siamo molto simili, testardi e decisi. Anche lui non ha avuto compito facile in tutta questa faccenda. I ruoli sono sempre stati capovolti e lui si è trovato ad essere mamma, papà, amico e nemico allo stesso tempo. Doveva prendersi cura di me, di mio nonno, di mia mamma e un po’ di tutti.

Questo me lo ripete da quando avevo 10 anni “sarai in grado di prenderti cura anche di tua madre”. Ho sempre sentito questo senso di responsabilità verso di lui e verso tutti e, allo stesso tempo, l’esigenza di rompere degli schemi assolutamente malati. “Interrotti”.

La domenica, quando iniziai a star meglio, ci davamo appuntamento. Mi truccavo e andavamo a cena. Si sceglieva il ristorante e, con la musica di sottofondo e la sua mano che proteggeva la mia mentre cambiava le marce, si arrivava a destinazione. Era un appuntamento che gli piaceva sicuramente più delle nostre disperate trasferte dai medici che avrebbero dovuto salvare la sua unica figlia. Papà mi accompagnava dappertutto, lo avevo scelto per condividere un po’ del mio dolore.

Quando iniziai a soffrire di anoressia anche il nonno si ammalò di cancro. Un tumore doloroso che sembrava essere guarito ma che, come tutti i bastardi, tornò pochi anni dopo.

Passavo le giornate nel letto perché non riuscivo a camminare. Svenivo di continuo. Ricordo sorridendo, come in un film comico i posti più assurdi dove sono collassata: un negozio di cravatte fatte a mano, fuori dalla scuola e mentre giocavo a Trivial a casa di amici.

Mamma, essendo la figlia maggiore, si prese carico di curare e far compagnia al nonno che peggiorava a vista d’occhio. Passava le giornate seduta ai piedi del letto, misurandogli la febbre e cambiandogli le pezze fredde sul piede diabetico. Cercava di dividersi tra me e lui.

Saliva con l’ascensore al sesto piano e ci restava anche una giornata intera. Ogni tanto scendeva a casa per controllare che non stessi facendo qualche cazzata e poi risaliva. Mi lasciava sempre il telefono vicino al letto. Io restavo lì in pigiama a contare le righe del parato domandandomi perché fossero così tante.

Tutti, comunque, ci siamo presi cura del nonno.

Papà lo accompagnava dai medici, e accompagnava me dai vari dottori, psicologi e nutrizionisti.

Il nonno morì dopo 10 anni di malattia, ma non andai al funerale.

Non perché non lo amassi, anzi. Negli ultimi tempi parlava pochissimo, non abbracciava mai nessuno, ma credo che quando si soffre veramente ci si capisce anche senza abbracciarsi. La realtà è che non riuscivo a vedere altra morte: era sufficiente la bara che mi stavo costruendo.

Nel 2011 decisi che volevo essere ricoverata. Mi stavo giocando un’altra carta. Non ci credevo molto ma come diceva il nonno ero troppo intelligente per non provarci. Fui ricoverata a Todi per otto mesi.

Partimmo con la macchina e con una canzone della Nannini …” sei nell’anima e qui ti lascio per sempre, seduto immobile”. Scoppiai a piangere e mi infilai con la testa tra i due sediolini frontali allungando le mani verso i miei genitori. Non avevo paura, ero solo esausta.

Nella clinica c’erano delle sbarre alle finestre, messe per la nostra incolumità. Per i primi 4 mesi non parlai con i miei genitori. Queste erano le regole e ovviamente le rispettai. Mai vomitato, mai preso un lassativo, mai fatto niente di autodistruttivo.

Ho visto tante di quelle cose in tutti questi posti, che ci vorrebbe una vita per raccontarle tutte. Non sono i fatti, né i luoghi che ricorderò. Ma la disperazione e le persone che abbraccio sempre segretamente.

Finii il mio percorso e ritornai a casa. Nulla era cambiato. Il mobile bull era sempre lì: “lo sai che da qui non mi sposto”.

Gli Angeli Custodi

Quando soffri di disturbi del comportamento alimentare, vieni spesso ghettizzato. Mi sono sentita dire “ma non ti piace mangiare?”,” Pensa ai bambini in Africa o a quelli che hanno un tumore”. Mia madre tutt’oggi mi dice: “ti sei fatta venire l’anoressia, ci siamo impoveriti per colpa tua”.

Non esiste un protocollo di cura per la DCA. Neanche uno sperimentale.

L’anoressica, così come la bulimica, va a tentativi, brancola nel buio. Provi gli psicofarmaci per curare la depressione e l’ansia, ti affidi allo psicologo che ti aiuta a capire dove ti fa male e ti arrabbi con i tuoi cari che non possono e non vogliono vedere.

Anche io sono andata a tentoni ed è vero sono stata una giovane donna molto costosa.

Facevo terapia psicologica quattro volte a settimana. La maggior parte delle volte ne uscivo distrutta, altre volte ero talmente debole che non riuscivo a parlare.

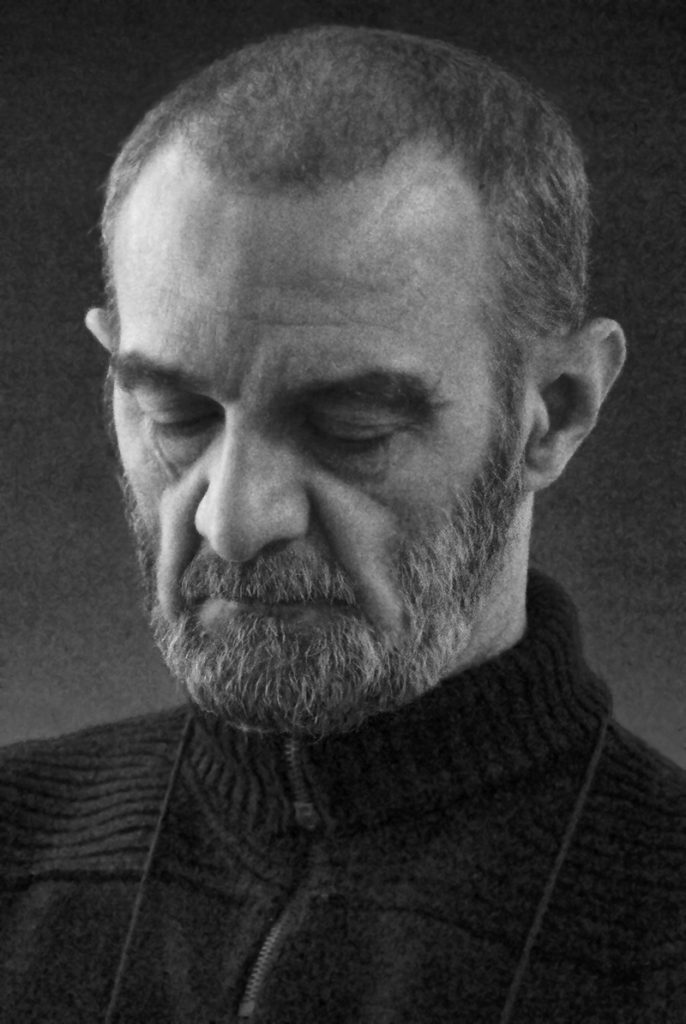

Insieme alla terapia avevamo trovato un dottore che aveva dedicato la vita alle “ragazze interrotte” come me. Il Mio Dottore.

Più che un medico è stato un nonno. Magro, elegante nei modi e, nel vestire, così raffinato da riempire la stanza e il mio cuore vuoto di serenità.

Sono stata in cura da lui per 10 anni. Ricordo con esattezza il suo studio, riceveva in una clinica privata di Napoli dove ci vedevamo due volte a settimana.

Perdevo peso con una velocità inaudita e quindi monitoravamo l’andamento ad inizio e fine settimana.

La mia preparazione per la visita era sempre la stessa.

Dovevo andare in bagno la mattina per defecare, utilizzare sempre lo stesso abbigliamento e indossare anche lo stesso intimo. Tutto questo in previsione della temibile pesata.

Arrivavo in studio, il dottore mi abbracciava e mi chiedeva come fosse andata la settimana e poi via tutti i vestiti.

Un piede e poi l’altro, senza respirare, salivo sulla bilancia senza guardare. Non ho mai voluto vedere il peso, il mio metro di giudizio era toccarmi le ossa che sporgevano e misurarmi i polsi con le dita.

Il dottore era dottore e custode anche al di fuori del suo studio. Avevo il suo numero di casa e potevo chiamarlo sempre e a qualsiasi ora.

Un Natale dopo la cena, mi chiusi in bagno per ore e vomitai così tanto da escoriarmi la gola e iniziai a spruzzare sangue. Rimasi abbracciata alla tazza per ore, piangendo, chiusa a chiave.

I miei genitori provarono in tutti i modi a farmi uscire. Mia mamma piangeva seduta fuori dalla porta che mio padre prendeva a pugni per la rabbia e l’impotenza.

Lo chiamarono al telefono ed io aprii la porta. Me lo passarono e, subito dopo, mi infilai sotto le coperte nel letto dei miei genitori, come se avessi ancora cinque anni.

Voglio chiudere questo capitolo ringraziando la mia famiglia con cui litigo sempre ma che amo profondamente e il Mio Dottore che non so se mai leggerà. Bisogna saper ringraziare, non sempre come faccio io, ma a volte sì.

Questa è una di quelle.

L’ammorbidente

Ho 36 anni, non mi chiamo veramente Luna, mi chiamo Ludovica.

Non sono neanche completamente guarita, ma non soffro più di disturbi alimentari né di autolesionismo.

Sto imparando a volermi bene anche se mi è difficile, ci sono tante cose da sistemare, rileggere, riappuntare su tutti quei foglietti che immaginariamente scrivo. Li lascerò volar via quando avrò compreso il senso.

Dicono che chi si mette in discussione abbia una marcia in più. Non so se ho messo la prima o la seconda, se sto salendo o sto scendendo ma so che ho quella voglia di vita nella sua interezza che prima non avevo e questo è un gran traguardo.

Ho imparato che malgrado io sia imperfetta e nonostante, per anni, ci sia stato solo vuoto dentro di me, ci sono tanti prati all’inglese, infinite distese verdi su cui piantare fiori e mettere concime.

Ho imparato ad arrampicarmi sugli alberi e a non aver paura di cadere o di graffiarmi con un ramo.

Ho imparato a zappare perché tutto quello che ti fa sudare dà i suoi frutti. E soprattutto ho imparato a fare la lavatrice.

Ho imparato ad appaiare i calzini, anche quelli che restano divisi nella lavatrice. Ad usare l’ammorbidente per tutte quelle cose che vanno trattate con cura, a piegare i vestiti seguendone le naturali forme. Così come, nella vita, aspetto prima di cestinare quello che sembra non potersi ricongiungere, curo ciò che ha bisogno di essere preservato e rispetto quello che all’apparenza non trova una sua naturale evoluzione.

Vorrei concludere raccontando chi sono oggi e come vivo. È inutile negare che mi sento ancora interrotta e, a volte, completamente fuori luogo. Che bestia mi ci sento ancora e che il mio “viaggio” non finirà mai. Cerco ancora la verità, ma è sempre più vero che quella voce dalla regia ora promette qualcosa di nuovo:

“Eccomi qui mia cara,

Sono passate solo 24 ore e già ti sento diversa, non so se sia un’impressione e forse sono malpensante, ma non credo che tu mi abbia ascoltata. Il cestino era vuoto. Ti ho visto rovistarci dentro l’altra sera. Mi domandavo cosa cavolo stessi cercando, poi ho visto cos’hai trovato: un segnalibro.

L’hai sempre detto che volevi prendere appunti anche se non li rileggerai mai. Hai ragione: le cose non vanno appuntante per ricordarsele o rileggerle, ma per lasciarle andare quando si levano i segnalibri e le pagine volano via alla rinfusa.

Ora ti lascio. È stato un breve incontro, ma ti prometto che ci sarò anche domani. Mi hai sempre chiesto di farlo e ti ho sempre detto di no. Ora te lo prometto: ci vediamo tra 24 ore.”

Gli appunti li prendo ancora e, a volte, li devo rileggere. Alcuni li conservo nel portafoglio anche se sono tutti stropicciati e andrebbero buttati via, ma quel profumo di orchidea che fuoriusciva dalla scatola di biscotti non è più un semplice segno o una promessa: è una realtà.

Io ci sono.

Al confine. Un racconto di Ludo D.

Graffi. Una rubrica a cura di Marina Ruberto