L’orco in vacanza.

Sobborghi di Bangkok, un pomeriggio d’estate come tanti, un pomeriggio come tutti, per chi in quei posti c’è nato e lotta per non morirci.

Una casupola della periferia degradata, pareti scrostate e macchiate di tristezza. All’interno penombra, odore stantio di riso bollito e curry, di sudore e lacrime, di fame e miseria, che ti si attacca addosso come il caldo e l’umidità, come gli insetti sempre presenti, come la paura che, come le mosche e le zanzare, vola nell’aria.

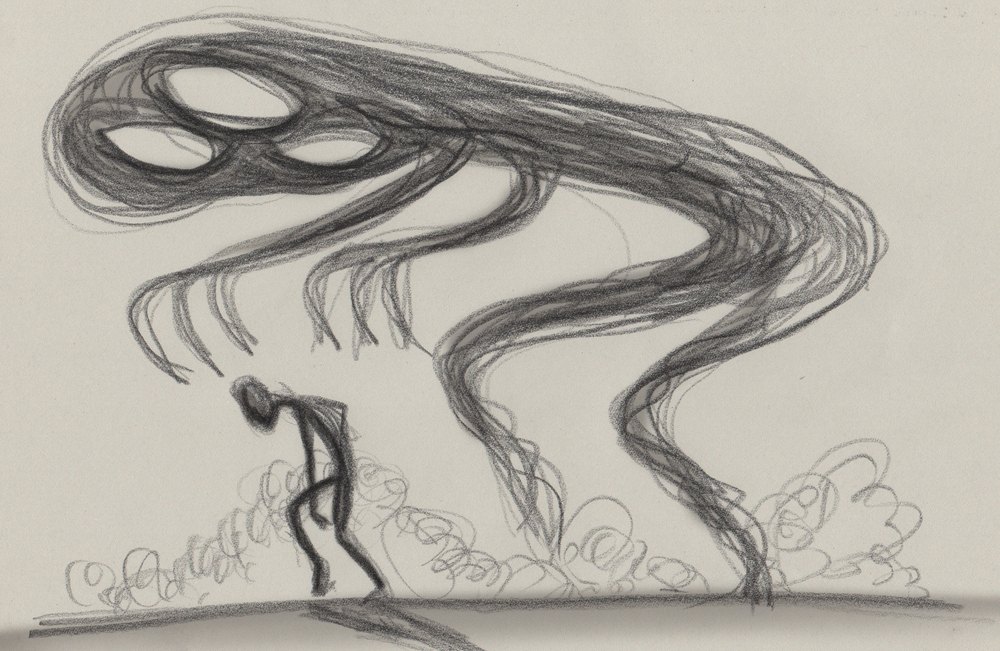

Una donna accoglie un turista occidentale e lo fa accomodare in casa, con l’ospitalità e il sorriso di chi non attendeva altro, di chi è prossimo a concludere un interessante affare. E’ grasso, l’uomo, affannato e sudato, l’umidità lo fiacca e gli insetti gli danno il tormento ma, nonostante ciò, sorride anche lui, di un sorriso malsano, che non lascia presagire nulla di buono.

Ha gli occhi da satiro l’uomo, mentre la sua mente vola già verso quel paradiso di lussuria che sognava da tempo, un sogno che mai aveva trovato il coraggio di realizzare. Fino a questo momento, fino a questo viaggio.

Socchiude gli occhi l’uomo e, come un predatore che fiuta la preda, già pregusta il piacere che riceverà tra pochi minuti, in cambio di qualche misero dollaro. Ma non sarà la donna a soddisfare le sue voglie, i suoi desideri, le sue perversioni, ogni nascosta e indicibile fantasia. Lei si limita a prendere i soldi pattuiti e offre un tè freddo all’uomo, mentre entrambi attendono che, la vera protagonista faccia la sua comparsa sullo squallido palcoscenico, concedendosi al suo pubblico.

No, non sarà la padrona di casa a essere picchiata e abusata, non questa volta, non più. E’ troppo vecchia e non soddisfa i gusti dell’uomo, che è lì per qualcosa di particolare, di finalmente diverso, che dalle sue parti è vietato, condannato non solo dalla legge, ma anche dalla comune morale.

E’ un occidentale l’uomo, lui viene dall’Europa. E nella civile Europa, certe cose non si fanno!

Una porta si schiude, con un lieve cigolio ed eccola, la protagonista dell’imminente amplesso.

Si chiama Janjira e il suo nome significa Luna. Entra nel piccolo e maleodorante locale dalla porta laterale che conduce alla piccola camera da letto. E’ nuda, ha gli occhi rigati dal pianto, lividi sulla pelle e graffi e morsi, come se qualcuno avesse provato a farla sua, lottando per piegare un rimasuglio di volontà, già messo a dura prova dagli stenti della sua miserabile vita. Dona un sorriso di circostanza al cliente, fa buon viso a cattivo gioco, proprio come le ha insegnato la donna. Perché lo sa, ormai lo ha imparato, che se vorrà mangiare, quella sera, dovrà fare tutto quello che l’occidentale le ordinerà di fare. Tutto!

Ha solo nove anni la piccola Janjira… ma già non ricorda più, di quand’era solo una bambina serena!

Una storia amara, seppur di fantasia, ma verosimile, che ricorda brutalmente tante altre storie reali, che di tanto in tanto fanno capolino nella cronaca internazionale e ci giungono da mondi lontani. Una storia inventata, com’è inventato il personaggio di Janjira, mentre non sono inventate le centinaia di migliaia di bambini che, ormai, non hanno più il diritto di essere tali, nel mondo. Un artifizio letterario utile a introdurre il discorso e portare l’attenzione su quello che viene definito, con un termine generico e generalizzato, quasi a volerlo derubricare, spogliare di parte delle responsabilità, “turismo sessuale”. Un termine quasi innocuo, del quale, magari, sorridere maliziosamente, con il quale si tende a indicare quel fenomeno, in continuo aumento, che vede individui adulti – solitamente di sesso maschile – scegliere, per le proprie vacanze, quelle mete esotiche o dell’est europeo che, accanto alle bellezze paesaggistiche o artistiche del posto, offrono piacere sessuale mercenario, facilmente reperibile e a prezzo modico, almeno in relazione agli standard di spesa occidentali.

L’Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT) lo definisce “viaggio organizzato da operatori del settore turistico, o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l’intento primario di far intraprendere al turista una relazione sessuale a sfondo commerciale con i residenti del luogo di destinazione”. Di cosa si tratti è ben chiaro, fin troppo evidente e se ne distinguono almeno due forme primarie: Quello promosso da Paesi in cui la prostituzione è legalmente un lavoro, costituendo così una risorsa economica trasparente e quello praticato in Paesi poveri, o in via di sviluppo, dove determinati comportamenti sessuali non hanno alcuna regolamentazione, sfruttati da organizzazioni illecite o pseudo legali che, forti della dilagante corruzione tra le forze dell’ordine e facendo leva sulla miseria e sull’ignoranza di un popolo allo stremo, rendono schiavi i bambini o i giovanissimi, maschi e femmine, non solo uomini e donne.

Evidenti le differenze tra i due casi. Il primo è un sistema legale (almeno stando all’ordinamento legale di quei Paesi) basato sulla consapevolezza delle parti, sul consenso, sul mutuo accordo e, nei limiti del possibile (per lo meno si spera) sull’altrettanto mutuo rispetto. Una prostituzione regolamentata, esercitata in locali privati o aree circoscritte e designate allo scopo. E’ il caso di Olanda, Svizzera, Germania, Belgio, Slovacchia (dove, all’ingresso di alcuni locali che offrono questo servizio, è esposto in bella evidenza un cuore rosso), solo per fare qualche esempio, ma dove è comunque aspramente punito lo sfruttamento della prostituzione in strada e al di fuori della legge.

Decisamente diverso il secondo caso, fatto di sfruttamento nel senso più cupo della parola, di violenza e riduzione in schiavitù, basato su un carente sistema sociale e culturale, alimentato dalla dilagante corruzione tipica dei paesi “poveri” e che, viste le preferenze più in voga, tocca principalmente i giovanissimi.

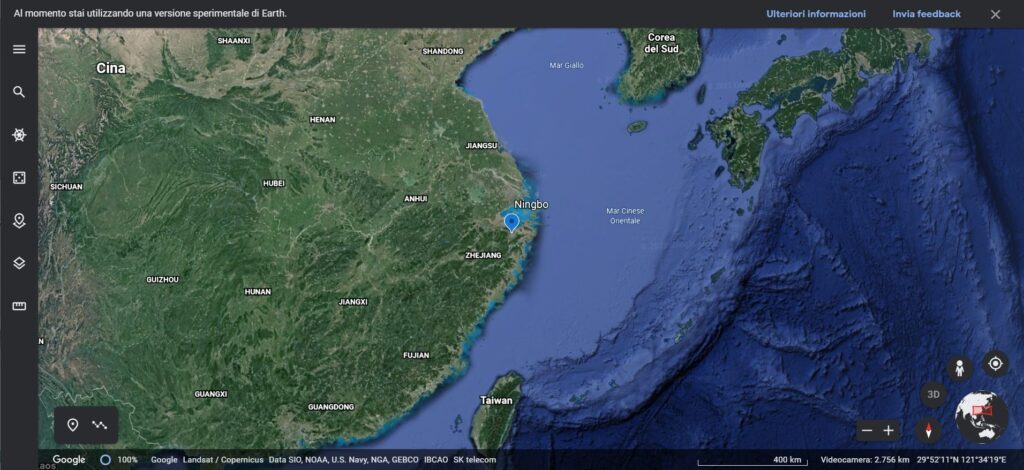

Le mete classiche del turismo sessuale illegale sono Cina, Brasile, Repubblica Dominicana, Colombia, Thailandia, India, Cambogia, ai quali, di recente, si sono aggiunti alcuni paesi dell’est europeo e l’Africa. Ma l’elenco è lungo e non si ferma a questi Paesi. Maschi e femmine, comunque bambini o giovanissimi, ridotti in schiavitù e obbligati a vendersi anche dalla propria famiglia che vede semplicemente, in questa pratica, un mezzo per sbarcare il lunario. Un modo come un altro, come se il figlio non fosse il loro, come se quello non fosse un bambino.

A volte l’unico. Perché dietro questo tipo di schiavitù c’è sempre la miseria e il denominatore comune resta la fame.

E’ una storia turpe, quella del turismo sessuale, fatta di uomini benestanti, socialmente produttivi, rispettati e rispettabili in patria che, in quei pochi giorni di vacanza, si trasformano, tirando fuori il peggio di se stessi e delle loro depravazioni e vanno a cercare quello che, nel paese d’origine, è difficilmente reperibile, o che viene considerato esecrabile e legalmente perseguibile. E per soddisfare queste voglie, violano l’infanzia, la dignità, l’integrità fisica di persone che normalmente vivono ai margini della società e che non hanno scelto di fare questo per vivere. Non lo hanno chiesto loro di essere il giocattolo di una notte ed essere trattati da oggetti in cambio di una ciotola di riso. E’ un quadro comune e sconcertante, rintracciabile in tutti quei Paesi in cui la dignità, il rispetto, la salute e la vita di un bambino sono solo merce di scambio, qualcosa che giova al tornaconto dei singoli adulti e, alla lunga, all’economia nazionale.

Tutte le conseguenze sono secondarie, fanno parte del mestiere.

In Italia, la questione del turismo pedo-sessuale è regolata dalla legge n. 269 del 1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), aggiornata poi dalla legge n. 38 del 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet). La normativa italiana in merito, è considerata molto avanzata, essendo stata la prima a prevedere il principio di extraterritorialità e per questo tradotta in diverse lingue. Proprio in virtù della giurisprudenza extraterritoriale, l’italiano protagonista di questo aberrante tipo di turismo, è perseguibile nel paese ove sono accaduti i fatti, su denuncia delle vittime e poi, d’ufficio, in Italia.

Un viaggio a sfondo pedo-sessuale, per questi individui dall’ordinaria apparenza, con una buona cultura, tendenzialmente benestanti e, in media, d’età compresa tra i 20 e i 40 anni (fascia che si è abbassata, negli ultimi anni), per il 90% uomini, significa poter finalmente scatenare perversioni e fantasie, concedendosi il lusso di sensazioni fuori dall’ordinario che, prima di allora, albergavano solo nei loro sogni più deviati. Il tutto condito dall’inebriante impunibilità tipica di alcuni paesi, nei quali basta una tasca piena di dollari per aggirare le leggi e le sanzioni, cullati dall’anonimato e ben lontani dalle condanne morali.

Un viaggio di liberazione dell’Io malato, dal rischio calcolato e dal basso costo. Tanto poi, il vero costo, lo pagano le vittime. E quello, di certo, non può essere definito basso.

Parliamo di soggetti animati da desideri che, spesso, sono in linea con precise forme psicopatologiche, catalogate dal Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, che li definisce pedofili in piena regola, nella piena corrispondenza con il criterio dell’Egodistonia, quel disturbo della personalità che caratterizza i soggetti incapaci di provare disagio nel realizzare le proprie perversioni, pur riconoscendole come devianze. Ne consegue il rischio, in verità molto concreto e statisticamente rilevante, di reiterazione futura del criminoso operato. Una volta rotto il blocco mentale ed effettuata quindi l’esperienza “liberatoria”, i soggetti in questione tendono a ripetere l’esperienza arrivando, in preda all’escalation comportamentale, ad abusare anche dei propri figli.

Il turismo sessuale, quando non si svolge tra adulti consenzienti e secondo la legge, rappresenta l’ultima frontiera della perversione illecita e rende, certi Paesi, un paradiso dove tutto è concesso, dove basta pagare (e nemmeno tanto) per soddisfare qualsivoglia prurito. Una piaga non indifferente per tutto il mondo, soprattutto in virtù della violenza, dello sfruttamento e della riduzione in schiavitù di cui abbiamo già parlato che, statisticamente, vede protagonisti gli italiani (primi in classifica, con ben 80.000 viaggiatori annuali, seguiti da francesi, tedeschi, inglesi, cinesi e giapponesi).

Solo se consenziente, il sesso può assumere quella connotazione di piacere ludico e ricreativo, anche all’interno di un viaggio organizzato, ideato allo scopo o meno, anche se dietro quel piacere c’è una contropartita in denaro, perché rispetta la dignità e la libertà altrui, senza ledere diritti inviolabili e naturali come quelli dell’infanzia o dell’essere umano.

Sostituiamo quindi, una volta per tutte, il termine “turista sessuale” con quello più adeguato di “turista pedofilo”.

Occorre separare nettamente le due definizioni, mettendo da una parte i casi di prostituzione consenziente, legale e con persone adulte, dall’altra la finalità sessuale violenta, rivolta ai minori, ovvero quelle pratiche ripugnanti, soddisfatte ai danni di chi non ne ha colpa e ancor meno interesse ma che, suo malgrado, concorre per necessità a tenere in piedi questo marcio business, questo affare che prolifera sotto gli occhi, l’indifferenza e il silenzio complice di buona parte del mondo. E occorre parlarne, con le giuste parole e senza paura.

Così come Giovanni Falcone ebbe a dire che “di mafia si deve parlare”, Teorema sostenuto e dimostrato da Roberto Saviano, è il caso che tutti noi, anche della pedofilia (nostrana o itinerante) iniziamo a parlarne, senza paura e senza inutili giri di parole, senza se e senza ma, senza giustificazioni e senza attenuanti, perché l’infanzia torni a essere un diritto inalienabile, non una concessione da applicare nei soli giorni feriali.

Nota sull’ Autore

Christian Lezzi, classe 1972, laureato in ingegneria e in psicologia, è da sempre innamorato del pensiero pensato, del ragionamento critico e del confronto interpersonale.

Cultore delle diversità, ricerca e analizza, instancabilmente, i più disparati punti di vista alla base del comportamento umano. Atavico antagonista della falsa crescita personale, iconoclasta della mediocrità, eretico dissacratore degli stereotipi e dell’opinione comune superficiale.

Imprenditore, Autore e Business Coach, nei suoi scritti racconta i fatti della vita, da un punto di vista inedito e mai ortodosso.