L’eroismo usurpato

di Christian Lezzi_

Tutto sommato e analizzata la questione, non si può aver qualcosa in contrario alle manifestazioni popolari di gratitudine, alle celebrazioni e alle premiazioni dell’eroe di turno, o contro la definizione stessa di atto eroico, quando questa è attribuita a qualcosa – e a qualcuno – che ha davvero meritato questo nobile appellativo. Nulla da recriminare, in quel caso. Ciò che può infastidire una mente pensante è, semmai, la facilità, la superficiale leggerezza, il gretto populismo emotivo, con cui l’appellativo viene concesso, attribuendolo anche al senso del dovere e all’istinto, due considerazioni che hanno una propria dignità e che non hanno bisogno o motivo d’essere definite eroiche.

E’ la banalizzazione dei concetti nobili, che infastidisce la capacità senziente e avvilisce la stessa gratitudine.

Certo, la responsabilità è di alcuni giornalisti che, pur di attrarre l’attenzione sul loro articolo e su qualcosa di positivo, che rompa la monotonia delle notizie tristi, confezionano l’eroe a tavolino, anche quando di eroismo (nonostante l’indubbia nobiltà del gesto) non vi fosse traccia. Ma il lettore è correo, perché leggere di tragedie accadute agli altri, di cronaca nera e varie umane miserie, lo aiuta ad allontanare il rischio, a sentirlo esterno alla propria sfera vitale, come se ciò potesse farlo sentire al sicuro. Ma ama, al tempo stesso (ed è qui la correità morale) vedere una luce in fondo al tunnel, anche dove di tunnel non v’è traccia, una speranza in un mondo migliore che, senza la narrazione popolare stenterebbe a vedere, per sapere che, da qualche parte, esistono gli eroi, che in questo mondo, che gli fa tanta paura, che probabilmente non sa vivere completamente e al quale – altrettanto probabilmente – poco sa dare, c’è ancora qualcosa di buono, una speranza che, di fatto, induce l’attesa e l’immobilità.

Ma quella della speranza illusoria è un’altra storia.

La bramosia di bontà e di bei gesti, per coprire il male e i gesti che belli non sono, comporta inevitabilmente una banalizzazione di quei concetti, talmente alti e puri, da esserne gelosi, fino a usarli con estrema parsimonia, invece di attribuirli a tutto e a tutti, riducendoli ai minimi termini, privandoli della primigenia connotazione d’epica matrice, pur di trarne un esempio e una morale da spacciare come l’oppio (dei popoli).

Democratizzati, quasi, perché siano alla portata di tutti. Perché tutti, prima o poi, potremmo avere bisogno di quegli eroi. Perché quegli eroi, nelle opportune condizioni, presto o tardi, potremmo essere noi.

Ecco quindi che “eroe”, sulla stampa, diventa il soccorritore che, venuto giù dal cielo in elicottero, novello angelo meccanizzato, o sopraggiunto di gran carriera tra le onde, cavalcando un gommone, trae in salvo i naufraghi o i dispersi in montagna. Un gesto di alta professionalità compiuto da chi, per lavoro salva vite umane. Per professione, per scelta ragionata, per abilità allenata, mettendo a frutto anni di addestramento.

Ma siamo davvero certi che si tratti davvero di eroismo?

E, sempre sulla stampa, sotto un altro titolone, apprendiamo del carabiniere, del poliziotto, del militare che, fuori servizio, passeggiando sul lungomare, trae eroicamente in salvo l’annegante, strappandolo ai flutti impietosi e a morte certa. Stessa perplessità sulla certezza che, di atto eroico, si sia trattato.

Conscio della questione morale e logica a margine, il giornalista colloca l’eroe, quando ciò gli è possibile, fuori servizio. Per dare ulteriore risalto al gesto e alla notizia, anche quando questo giunge sul luogo del soccorso con la volante, a sirene spiegate e con la divisa addosso (galeotta fu la fotografia a corredo dell’articolo).

Ma l’invito al ragionamento non cambia (perché di questo si tratta) quando l’eroe di turno è un semplice passante che, buttandosi a capofitto tra le fiamme, sottrae alla morte gli occupanti di un’autovettura coinvolta in un grave incidente stradale.

Anche lui è un eroe? Ne siamo davvero sicuri?

Nulla da dire contro chi rischia la propria vita per salvare gli altri, sia chiaro, avendo io stesso un importante passato militare, proprio nell’ambito del soccorso. Ma l’attribuzione di atto eroico, può avere la stessa alta valenza, se conferita a chi ha agito quasi meccanicamente, per effetto di un addestramento e di un’abitudine, dettata dall’esperienza, che lo porta a reagire lucidamente e in tempo zero alle emergenze?

Un soccorritore, un membro delle forze di polizia, un militare, purché addestrati a pensare velocemente e ad agire altrettanto fulmineamente (e oggi che la leva obbligatoria non esiste più, lo sono più o meno tutti) probabilmente, seppur meritevole della più grande stima e riconoscimento, non può essere chiamato eroe e portato in parata, con tanto di premiazione in pompa magna, proprio perché, il suo intervento, è stato dettato dalle acquisite capacità operative, dalla fiducia in quelle capacità e da quel senso del dovere che, vestita la divisa, ti si attacca addosso anche quando non la indossi.

Ma tale atto non può essere considerato eroismo, se vogliamo preservare l’importanza della parola, se non vogliamo gettare al vento un titolo che prevede ben altri presupposti per essere tale e che costituisca un esempio formativo anche per i più giovani.

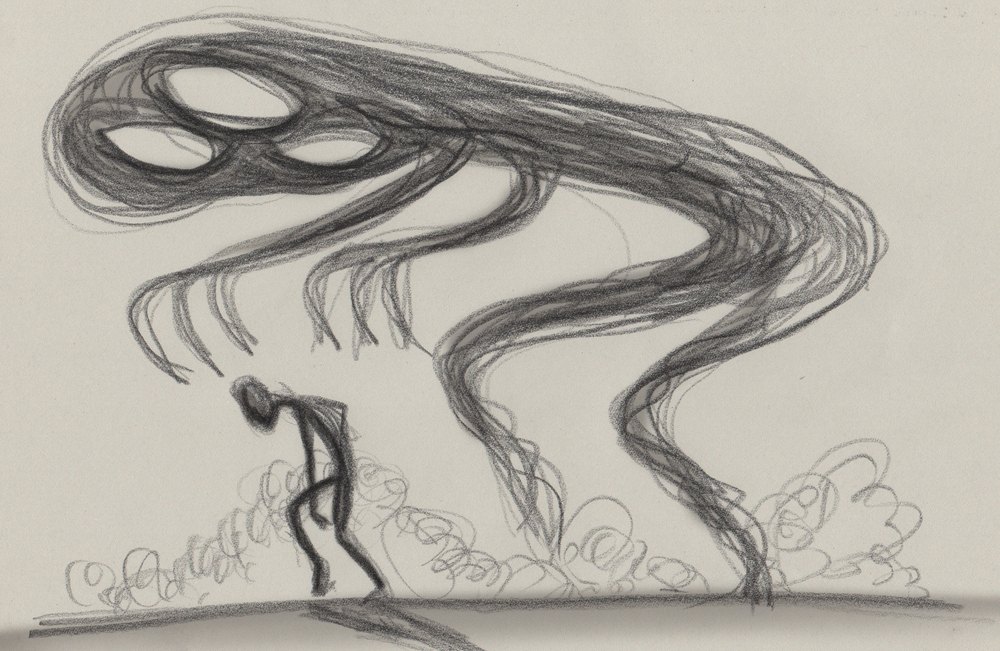

Stesso paio di maniche, nel caso di chi agisce per pulsione di conservazione (proprio o altrui) e per una sorta di elevato senso di appartenenza alla comune umanità. Istinto quindi, impulso, agito di getto, di pancia, d’emozione pura, magari come reazione alla paura, o drogati dall’adrenalina e dal testosterone. Anche dal machismo di periferia, perché no. Perché il senso del branco, della folla (come direbbe Gustave Le Bon) porta agli atti più infimi, ma anche a quelli più “eroici” o presunti tali.

Un intervento istintivo operato da chi, messo alle strette dall’impulso di agire, perché non può farne a meno e perché, sotto sotto, inconsciamente ha paura d’essere tacciato di codardia, se solo volgesse lo sguardo e passasse oltre, può ottenere risultati encomiabili, ma non può ardire l’ascesa all’Olimpo degli eroi, dei semidei di ellenica memoria. Quindi un istinto e un impulso culturali, dettati anche dalla civile convivenza, che porta a fare del bene rischiando la propria stessa incolumità, il bene più grande che ognuno di noi ha (la vita), che ancora una volta merita il più fragoroso applauso, ma non l’appellativo di eroe.

Lanciarsi a capofitto tra le fiamme di una vettura, per salvarne gli occupanti, mentre a pochi passi dalla carcassa indugiano i passanti, attratti magari dalla curiosità, è un atto scellerato, scriteriato, istintivo, forse tribale, che solo per fatalità salva qualcuno, mettendo a rischio qualcun altro. Un gesto che può anche connotare altruismo, ma non eroismo, per il semplice fatto che, probabilmente, se si fosse fermato a riflettere, quel passante ardito non avrebbe preso iniziativa alcuna.

Una semplice considerazione, questa, legata alla linea temporale degli eventi e delle competenze. Perché l’atto eroico, quello vero e di suprema nobiltà, è un gesto compiuto a bocce ferme, quando si ha il tempo di pensare, ragionare, calcolare le variabili e quindi agire. Non quando devi farlo per dovere o perché non puoi farne a meno. E non è un caso se, il passante che interviene in una situazione di pericolo, si guarda intorno prima di muovere la sua azione, come a volersi sincerare di dover essere proprio lui a intervenire, in assenza d’altri che, sollevandolo dall’incombenza, agiscano prima di lui.

Ma non basta morire per qualcuno, per essere eroi, se l’eroe è colui che, prima di fare qualcosa, anche a costo di perdere del tempo prezioso che potrebbe comportare, per se stesso, un concreto rischio di vita, lucidamente e razionalmente allontana le altre persone dalla scena della tragedia, mettendo in sicurezza il più alto tornaconto umano collettivo.

Eroismo è, in fin dei conti, un calcolo di opportunità, che mira a salvare l’infortunato senza mettere a rischio le altre persone intorno e che, anche rischiando la propria vita, cerca di massimizzare gli effetti del proprio intervento, riconducendo l’azzardo al concetto complesso di rischio calcolato.

Proprio come nel soccorso aereo, dove non si mette a rischio di vita un equipaggio di quattro persone, per salvarne una, se la percentuale di riuscita non è per lo meno credibile e accettabile. Perché non c’è eroismo nell’avventatezza, nemmeno quando quell’azzardo salva una vita. Soprattutto, non c’è eroismo senza eroe, perché non ha alcun senso perdere una vita per salvarne un’altra.

E invece, pur di scrivere titoloni roboanti, immediatamente tradotti in post virali sui social, nominiamo eroe colui che, a fronte del proprio addestramento, interviene e libera le vie respiratorie del bambino che stava soffocando, in un atto che, per lui, è di ordinaria amministrazione, seppur di grande impatto mediatico.

E poi? Sono eroi i medici? Gli infermieri? i paramedici dell’ambulanza? I soccorritori civili e militari? Gli agenti della stradale? Forse si, ma eventualmente lo sono nel singolo agito, non per appartenenza alla categoria. O forse eroe, nel senso vero e già espresso del termine, è quel comune passante che, pur rischiando la propria vita, senza esservi addestrato e senza dovere alcunché a nessuno, con calma e razionalità fa evacuare una palazzina, dalla quale fuoriesce un tremendo odore di gas e d’imminente tragedia?

E’ successo a Milano, diversi anni or sono, ma nessuno lo ha chiamato eroe!

Si senta libero il lettore, d’indignarsi per questi concetti forti che indispettiscono, fanno arrabbiare, andando a toccare nell’intimo più profondo le velleità eroiche di ognuno di noi, di coloro che ancora hanno bisogno di vedere angeli in ogni dove. Di chi nutre la quotidiana speranza di una bella storia da condividere sui social, per sentirsi un po’ eroe anche lui, a sua volta una persona migliore.

Ma se siamo tutti eroi, nella definizione superficiale e populistica, rischiamo di non riconoscere quelli veri, quando se ne presenta l’occasione e di trattare tutti alla stessa stregua, avendo svuotato di senso il riconoscimento d’eroismo.

Perché il rischio è questo, privare d’essenza e potenza il concetto, trasformandolo in qualcosa di usuale, ordinario, privo di quella straordinarietà che solo il vero eroismo sa portare con sé. Chiamiamolo valoroso, coraggioso, prode, se proprio dobbiamo attribuire un’etichetta a ogni cosa.

Ma non eroe.

Ed è su questo concetto che dovremmo riflettere, diventando avari d’encomi e medaglie, facendo sì che questi elogi non siano un atto dovuto e che conservino un peso vero, per non rendere, quello dell’eroe, un concetto vuoto, una polverosa coroncina d’alloro da dimenticare in un cassetto, accanto alla foto con il Prefetto e a una medaglia che, presto o tardi, sarà dimenticata, anche dallo stesso “eroe”, tra le altre cianfrusaglie accantonate ad arrugginire, nel cassetto della memoria.

Note sull’Autore.

Christian Lezzi, classe 1972, laureato in ingegneria e in psicologia, è da sempre innamorato del pensiero pensato, del ragionamento critico e del confronto interpersonale.

Cultore delle diversità, ricerca e analizza, instancabilmente, i più disparati punti di vista alla base del comportamento umano. Atavico antagonista della falsa crescita personale, iconoclasta della mediocrità, eretico dissacratore degli stereotipi e dell’opinione comune superficiale.

Imprenditore, Autore e Business Coach, nei suoi scritti racconta i fatti della vita, da un punto di vista inedito e mai ortodosso.